Humberto Muñoz Grandé 1

Luis Aguilar Vásquez 2

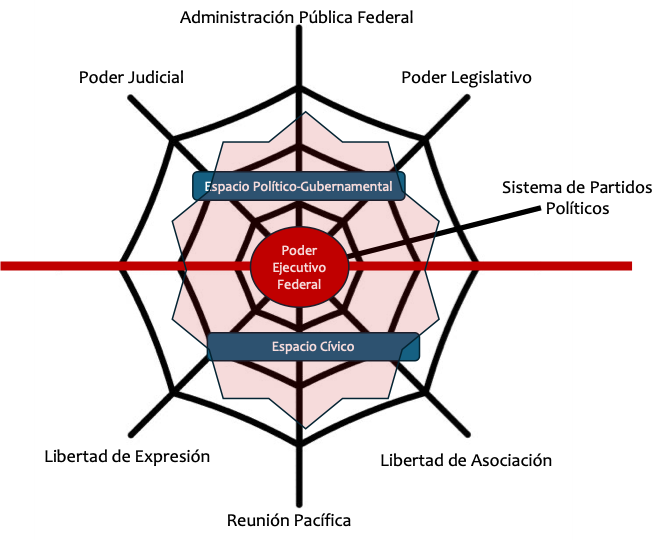

En Gobernanza jerárquica y espacio cívico en Nicaragua analizamos el proceso político reciente a la luz del concepto de gobernanza jerárquica (Kooiman 2003). Ahora lo aplicamos al caso de El Salvador, donde la concentración de poder en el Ejecutivo bajo la presidencia de Nayib Bukele permite observar dinámicas similares de constricción del espacio político gubernamental y del espacio cívico. Al igual que en Nicaragua, distinguimos entre dos espacios de conquista de un poder ejecutivo con estilo jerárquico o vertical de gobernar; para ello, presentamos un modelo de análisis similar a la forma de una telaraña donde el poder ejecutivo se ubica en el centro como el tejedor de la red (araña), desde donde se empiezan a conquistar y construir gradualmente dispositivos institucionales y narrativas específicas encaminadas al control u ocupación de ambos espacios (telarañas), como se muestra en la siguiente figura.

Figura 1. Sistema de influencia de la gobernanza jerárquica

Elaboración propia

Bajo este modelo podemos explicar cómo en El Salvador el espacio político-gubernamental se ha visto alterado de manera acelerada. Formalmente este espacio está conformado por la administración pública, organismos autónomos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el sistema de partidos los cuales han entrado a un proceso de subordinación al Poder Ejecutivo. A continuación, algunos de los argumentos que soportan esta proposición.

Poder ejecutivo

Las instituciones autónomas, que en principio deberían gozar de independencia porque sus titulares no son designados directamente por el presidente, han sido intervenidas y cooptadas. Esto se ha llevado a cabo, principalmente, a través de la Asamblea Legislativa controlada por el partido oficial que ha modificado leyes, destituido directivos o acelerado nombramientos para colocar a personas afines al Ejecutivo. A ello, se suman presiones directas e indirectas como amenazas de uso de la fuerza militar y la apertura de procesos judiciales sin debido proceso, que colocan a funcionarios bajo riesgo de cárcel y fomentan la obediencia. Esto ha afectado al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a la Corte de Cuentas de la República (CCR) y al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), cuyos titulares fueron sustituidos por perfiles afines al Ejecutivo. El caso más grave fue la destitución del Fiscal General de la República (mayo de 2021), realizada por la fuerza y sin debido proceso; al tiempo de desmantelar la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) que investigaba asuntos de alto perfil como el Caso Catedral3, debilitando la lucha contra la corrupción y quebrantando la independencia de la institución encargada de investigar la corrupción.

Estas Instituciones Nacionales Autónomas han perdido margen de acción. El Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) han sido objeto de reformas legales y nombramientos que incrementan la injerencia del Ejecutivo en política económica. Los gobiernos municipales, reducidos de 262 a 44 tras la reforma territorial de 2023, también perdieron autonomía, pues muchas de sus competencias pasaron a instancias bajo control directo del Ejecutivo, como la Dirección de Obras Municipales (DOM).

En el plano internacional, se desmanteló en 2021 la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), luego de que investigara casos de corrupción que involucraban al gobierno, y se han desacatado las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Poder legislativo

En teoría, los funcionarios del Estado están sometidos a mecanismos de control institucional como la rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa, la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la supervisión judicial. Sin embargo, estos contrapesos se han debilitado desde 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anterior, que declaró inconstitucional la reelección inmediata, fue destituida por la Asamblea controlada por la coalición oficial, y la nueva Sala habilitó la reelección. La Asamblea previa intentó frenar decretos ejecutivos en pandemia y seguridad, pero tras las elecciones de 2021 perdió todo margen de acción. Desde entonces, el titular del poder ejecutivo monopoliza el discurso y las decisiones. Los proyectos, logros y cifras son anunciados directamente por él en cadenas nacionales, redes sociales y actos oficiales, mientras los ministros y funcionarios cumplen un rol replicador. La narrativa y los símbolos de gestión son controlados casi en exclusiva por la figura presidencial, consolidando un modelo de comunicación jerárquica y vertical.

El Control de la Asamblea Legislativa se explica en parte por el desgaste de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) derivado de los escándalos de corrupción y pérdida de legitimidad que permitieron al entonces candidato Nayib Bukele llegar al Ejecutivo en 2019. En las elecciones de 2021, se capitalizó la figura del presidente, concentrando el voto en Nuevas Ideas (N) y utilizando de forma intensiva las redes sociales y plataformas estatales. Como resultado, en coalición con Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y partidos satélites, obtuvieron 56 de 84 escaños, logrando una mayoría calificada que le permitió aprobar leyes y nombrar magistrados y fiscales sin negociar con la oposición; el resultado fue un control parlamentario mediante la cual se redujo la deliberación y se aprobaron cambios en la fórmula electoral y el número de escaños, afectando la representación de partidos minoritarios.

Poder judicial

El Control del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue clave para la inscripción del presidente Bukele en 2024. Aunque sus magistrados habían sido electos por cuotas de ARENA y el FMLN, después de 2021 se alinearon con el partido oficial. Con la mayoría calificada de Nuevas Ideas, se aseguraron nuevos nombramientos bajo control oficial. Cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) impuesta habilitó la reelección, el TSE acató sin objeciones y rechazó apelaciones que buscaban impedirla, validando la candidatura de Bukele y cerrando la vía legal para frenar la reelección. A la par, la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional (mayo de 2021) marcó un quiebre en la independencia judicial, seguida de reformas que impusieron la jubilación forzosa de jueces mayores de 60 años y traslados arbitrarios, consolidando un sistema judicial subordinado al Ejecutivo (Agenda Estado de Derecho, 2021).

Sistema de partidos

Se han registrado casos de represión contra partidos opositores y dirigentes. Figuras de ARENA como Ernesto Muyshondt y Norman Quijano, así como del FMLN, Eugenio Chicas y Benito Lara, enfrentan procesos judiciales sin el debido proceso catalogados por algunos como persecución política (Diario Co Latino, 6 de marzo de 2025, y Sandoval, 2025). Respecto de los partidos pequeños, el exconcejal de San Salvador Héctor Silva (Nuestro Tiempo) fue condenado por señalar contratos irregulares de un diputado del partido oficial; aunque presentó pruebas periodísticas, estas fueron rechazadas y su defensa apelará a instancias internacionales por considerarlo un precedente contra la libertad de expresión (Espinoza, C. 2025). En el partido Vamos, la diputada Claudia Ortiz ha sido objeto de campañas de desprestigio (Avelar, B., 24 de septiembre de 2025) y una concejal municipal del mismo partido –Wendy Alfaro- denunció acoso policial y se exilió (Portillo, D.,2025). Además, reformas como la reducción de escaños legislativos y la eliminación de la deuda política han debilitado a los partidos minoritarios, reduciendo la pluralidad democrática, lo cual ya se había advertido (WOLA. 2023). En El Salvador el espacio cívico,4 también se ha visto constreñido por medidas legales y prácticas políticas en materia de libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica.

Libertad de asociación

Las narrativas son indispensables para la construcción de la realidad. La retórica del discurso presidencial crea imaginarios colectivos entre sus seguidores, de ahí la relevancia de las declaraciones del presidente respecto de las OSC, algunas de ellas han quedado registradas en sus posts de la red social X:

- “¿Qué diría el Gobierno de los Estados Unidos si nosotros financiáramos a su oposición política? Porque eso es lo que hacen esas ONG, y eso todo el mundo lo sabe” (@nayibbukele. 4.11.2021).

- “Las ONG cambian de nombre, ahora se llaman OSC. El nombre ONG ya estaba muy desprestigiado. Qué bueno que reciban financiamiento extranjero porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo. Cada quien invierte en sus prioridades” (@nayibbukele. 21.05. 2021. Twitter).

- “Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defiende asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre. Díganme cuántos miles de pandilleros va a llevarse, para que los traten como reyes allá”. (@nayibbukele. 28.03. 2021).

Por lo general, es común señalar los dispositivos institucionales que se desmantelan en los regímenes de gobernanza jerárquica, pero igual de importantes son aquellos que se crean a fin de controlar los espacios de poder en disputa; en este caso, se inscriben las medidas para imponer restricciones a OSC. La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el 20 de mayo de 2025, es un buen ejemplo, esta otorga al Ejecutivo control sobre financiamiento internacional y facultad de cancelar organizaciones como se señala en el artículo 4°:

“personas naturales extranjeras, personeros o representantes de un gobierno de un país extranjero, miembros, representantes o correligionarios de un partido político extranjero; organismo, corporación o cualquier persona jurídica extranjera, organizada o constituida bajo las leyes de otro país, o que tengan su sede principal de negocios en un país extranjero, así como las personas que, atendiendo al objeto y cumplimiento de esta Ley, el Registro de Agentes Extranjeros determine que están incluidas en la calidad de mandante extranjero”.

Esta ley crea el Registro de Agentes Extranjeros como una dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, que interpretará los casos de violación de la ley pudiendo imponer sanciones como la suspensión o la cancelación de su personería jurídica o de la inscripción para su funcionamiento. La ley también prohíbe realizar actividades para fines políticos que “alteren el orden público”, que “pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política”, a juicio de la autoridad; así como financiar y realizar actividades no declaradas al Registro o recibir donaciones, fondos o bienes materiales de cualquier tipo procedente de fuentes o personas anónimas. Al respecto, Human Rights Watch (2025) ha señalado:

“…otorga al gobierno una amplia autoridad para controlar, estigmatizar y sancionar a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes que reciben apoyo internacional”; además de “estigmatizar a las organizaciones de la sociedad civil como agentes extranjeros, aplicarles impuestos asfixiantes y otorgar enormes poderes a un registro gubernamental no ayuda a mejorar la transparencia; solo reprime el disenso”.

Según la ley, el impuesto ascenderá al 30% por cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especie o bienes materiales de cualquier tipo provenientes de fondos del extranjero, ya sea a través de donaciones, pagos u otros conceptos.

La creación de la Comisión Especial para Investigar el Destino Final de los Fondos que la Asamblea Legislativa ha Aprobado para Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y Asociaciones sin Fines de Lucro en el mes de mayo de 2021, fue aprobada por la Asamblea Legislativa e integrada por legisladores del partido oficial y sus aliados, con motivo de la identificación $159.8 millones de dólares de fondos públicos transferidos a OSC que “podrían haber lucrado con fondos del Estado” en los últimos cinco años. Analistas de la asociación civil Directorio Legislativo consideran que esta medida abre la puerta a su uso como un nuevo canal de acoso e intimidación de aquellas OSC no alineadas al régimen. Por su parte, la Universidad de El Salvador (UES), pese a su autonomía reconocida constitucionalmente, ha sufrido recortes presupuestarios y retrasos en la entrega de fondos, afectando su capacidad crítica frente al gobierno.

Libertad de expresión

En noviembre de 2024 se promulgó la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información bajo el Decreto 143 que establece la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado, un organismo autónomo técnicamente, pero cuyo director es nombrado por el presidente. Esta ley abre la posibilidad de interpretar libremente lo que se considere un delito en internet, y por ello, corre el riesgo de usarse para eliminar publicaciones on line críticas del gobierno, bajo el argumento de la protección de datos personales. En este sentido, en el mismo mes, se promulgó la Ley para la Protección de Datos Personales aplicable a toda persona natural o jurídica. Esta legislación hace referencia al “derecho al olvido” que permitiría el retiro de información incómoda para el gobierno de los espacios virtuales, sobre el tema se ha señalado lo siguiente (Human Rights Watch, 2024):

“La ley de protección de datos establece el derecho al olvido que permite a los individuos solicitar la eliminación de sus datos de internet, incluyendo motores de búsqueda y hasta medios de comunicación, cuando consideren que estos datos son inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos… Aunque la ley excluye la eliminación de datos personales cuando sean necesarios para ejercer el derecho a la libertad de expresión, de información y prensa, esta excepción está condicionada a que los datos publicados cumplan con el principio de exactitud. Los medios de comunicación y motores de búsqueda que incumplan con los requisitos de protección de datos podrían ser sancionados con multas de hasta 40 salarios mínimos mensuales”.

En febrero de 2022, las reformas del código penal permitieron “operaciones digitales encubiertas” para investigar presuntos delitos sin orden judicial, con ello, también se sanciona la obtención y transferencia de información considerada confidencial, lo que supone que cualquier periodista o empleado gubernamental que revele información en búsqueda de la verdad podrá ser sujeto de prisión hasta por 8 años. Al respecto, la organización Derechos Digitales (2022) ha señalado lo siguiente:

“Desde nuestro rol como sociedad civil, vemos con preocupación los riesgos que corre la libertad de expresión en El Salvador, al legalizar y normalizar la vigilancia estatal y ampliar los poderes de investigación penal del ministerio público sin claras restricciones y en agravio al test tripartido de necesidad, proporcionalidad y legalidad consagrado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

La Asociación de Periodistas Salvadoreños, por su parte, reportó 314 agresiones y 40 periodistas desplazados durante 2025, siendo las formas más frecuentes el acoso, acoso digital, intimidación y difamación; cometidos principalmente por la Policía Nacional Civil. A esta cifra se suman las 789 agresiones registradas contra periodistas en 2024 (Knight Center for Journalism in the Americas, 2025). En 2021 Amnistía Internacional (DW, 2022) reveló el uso del programa Pegasus para vigilar activistas de OSC y periodistas a partir de una investigación conjunta entre Access Now y el instituto canadiense Citizen Lab. Los expertos documentaron que los primeros indicios de los ataques iniciaron en julio de 2020, entre los medios espiados estaban El Faro, GatoEncerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, El Mundo, El Diario de Hoy, así como miembros de la Fundación DTJ y Cristóbal (BBC, 2022).

La censura y autocensura se ha manifestado en la reducción de pauta publicitaria a medios críticos, presiones fiscales y amenazas legales. Según García (2024), un 62.7 % de los encuestados por el IUDOP-UCA afirmó tener más cautela al expresar opiniones políticas en público. De forma más precisa, académicas como Julia Evelyn Martínez y Jeannette Aguilar han limitado su participación por campañas de desprestigio, estigmatización y acoso (Diario Co Latino, 6 de septiembre de 2025, y Alas, L. 2021).

Reunión pacífica

Con la declaración del régimen de excepción en 2022 se han detenido arbitrariamente a más de 85,000 personas. Al respecto, Swissinfo (11 de agosto de 2025), cita un informe de la ONG Socorro Jurídico Humanitario denunciando la muerte de más de 430 detenidos sin condena, además de denuncias por torturas y malos tratos. En noviembre de 2023 el Movimiento de Víctimas del Régimen y Movimiento Izquierda Salvadoreña convocaron a aproximadamente 300 personas para expresar su repudio por las violaciones a los derechos humanos, pero fueron bloqueados por militares y policías. La estrategia de criminalización de defensores líderes se ha hecho evidente en los casos de la cooperativa el bosque, en mayo de 2023, donde el abogado Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez de la comunidad fueron capturados mientras denunciaban pacíficamente un desalojo; también destacan los casos de los juristas y académicos Ruth López y Enrique Anaya que han sido encarcelados sin debido proceso por criticar públicamente al gobierno (Avelar, B. 30 de septiembre de 2025). Por su parte, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) denunció en agosto de 2025 el despido de 455 dirigentes sindicales de instituciones de gobierno, como parte de una campaña para limitar la movilización social.

En el terreno internacional, en 2021, el Comité Directivo de la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP en inglés) expresó su preocupación por el cierre del espacio cívico en el país. En 2022, el Comité declaró a El Salvador como país inactivo por no cumplir con los requisitos de elegibilidad durante tres años consecutivos, y otorgó un plazo de un año para presentar un plan de acción, al no cumplirse esta disposición, El Salvador fue expulsado de la OGP.

En síntesis, en El Salvador se ha superado la etapa de Bukelismo como un fenómeno político y comunicacional que surge en torno a la figura de Nayib Bukele, caracterizado por una fuerte identificación emocional, mediática y simbólica con su liderazgo. No se trata de una ideología estructurada ni una doctrina articulada, sino un movimiento de adhesión carismática que se sostiene en elementos como la imagen de modernidad, el uso intensivo de redes sociales, golpes mediáticos espectaculares y una narrativa de ruptura con la “vieja política”. En esta etapa, Bukele se presentó como un líder providencial, sencillo y cercano al pueblo, que conectó con distintos sectores mediante mensajes religiosos, gestos populistas, y un discurso que combina referencias espirituales con soluciones prácticas. Como advierte Laclau (2009), este tipo de liderazgo se articula a partir de significantes vacíos que “seducen” a la opinión pública, aunque no tengan un contenido claro, lo cual permite que distintos sectores proyecten en él sus propias esperanzas.

Con el paso del tiempo, el Bukelismo como movimiento simbólico evolucionó hacia el Bukelato, una forma de organización del poder que se caracteriza por la concentración del poder y una forma jerárquica de gobernar capaz de restringir, constreñir y cooptar el espacio cívico y político-gubernamental de mano de la figura presidencial. En esta etapa, el culto a la personalidad ya no solo opera en el plano del discurso o la imagen, sino que se traduce en una reconfiguración institucional profunda: las cortes, la fiscalía, el tribunal electoral y otras instituciones del Estado quedan subordinadas directamente al presidente. El Bukelato se asemeja al sultanato o al patrimonialismo, donde el gobernante ejerce el poder como si el Estado fuese una extensión de su voluntad personal. El aparato público funciona sobre la base de la lealtad incondicional, el clientelismo y la opacidad, anulando los contrapesos propios de un régimen democrático. Así, el paso del Bukelismo al Bukelato refleja una transformación del liderazgo carismático en autoritarismo institucionalizado, donde la devoción simbólica se combina con la dominación real del Estado.

Este análisis apunta hacia una discusión más amplia entre activistas, periodistas y académicos sobre las gradualidades del concepto de gobernanza jerárquica y sus alcances en cuanto a la concentración de poder, ejercicio y vulnerabilidad de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, esperamos con ello se generen nuevas discusiones y reacciones, por lo que les agradeceremos sus comentarios.

Trabajos citados

- Agenda Estado de Derecho. (2021, 23 de septiembre). Hacia la cooptación del Poder Judicial: ¿Qué hay detrás de las últimas decisiones de la Sala Constitucional en El Salvador? Agenda Estado de Derecho. https://agendaestadodederecho.com/ultimas-decisiones-de-la-sala-constitucional-en-el-salvador/

- Alas, L. (2021). Diputada del oficialismo demanda a Jeannette Aguilar por difamación; abogada dice que no hay delito que perseguir. El Diario de Hoy. https://historico.elsalvador.com/historico/906902/diputada-oficialismo-demanda-jeannette-aguilar-difamacion-abogada-dice-no-hay-delito-perseguir.html

- Avelar, B. (24 de septiembre de 2025). Claudia Ortiz, leader of the opposition to Bukele: “El Salvador is moving toward an authoritarian regime”. El País. https://english.elpais.com/international/2025-09-24/claudia-ortiz-leader-of-the-opposition-to-bukele-el-salvador-is-moving-toward-an-authoritarian-regime.html

- Avelar, B. (30 de septiembre de 2025). El Supremo de El Salvador reconoce el uso del régimen de excepción contra críticos de Bukele, según la CIDH. El País. https://elpais.com/america/2025-09-30/el-supremo-de-el-salvador-reconoce-el-uso-del-regimen-de-excepcion-contra-criticos-de-bukele-segun-la-cidh.html

- Asamblea Nacional. Bell, S., & Hindmoor, A. (2009). Hierarchy and top-down governance. En S. Bell, & A. Hindmoor, Rethinking Governance: The Centrality of the State in Modern Society (págs. pp. 71–96). Cambridge: Cambridge University Press.

- AP News. (2020). Prosecutors in El Salvador seek charges against legislator. AP News. https://apnews.com/general-news-f8c5eb5c44c9636b621767939d7f991f

- Bell, S., & Hindmoor, A. (2009). Hierarchy and top-down governance. En S. &. Bell, Rethinking governance: The centrality of the state in modern society. England: Cambridge University Press.

- Biekart, K., Kontinen, T., & Millstein, M. (2023). Civil Society Responses to Changing Civic Spaces (1st ed. 2023.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23305-0

- Bukele, N. @nayibbukele. 2021, 4 de noviembre. ¿Qué diría el Gobierno de los Estados Unidos si nosotros financiáramos a su oposición política? Twitter

- Bukele, N. @nayibbukele. 2021, 21 de mayo. Las ONG cambian de nombre, ahora se llaman OSC. El nombre ONG ya estaba muy desprestigiado. Qué bueno que reciban financiamiento extranjero porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo. Cada quien invierte en sus prioridades. Twitter

- Bukele, N. @nayibbukele. 2021, 28 de marzo. Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defiende asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre. Díganme cuántos miles de pnadillero va a llevarse, para que los traten como reyes allá. Twitter

- Derechos Digitales. 2022. Las reformas legales en El Salvador: un gran retroceso en los derechos humanos y el Estado democrático. 11.02.2022. https://www.derechosdigitales.org/recursos/las-reformas-legales-en-el-salvador-un-gran-retroceso-en-los-derechos-humanos-y-el-estado-democratico/

- Cáceres, G., & Lemus, E. (2021). Investigación Catedral concluyó que Mario Durán y Nuevas Ideas usaron el PES para campaña. El Faro. https://elfaro.net/es/202111/el_salvador/0000025828-0000025828_investigacion-catedral-concluyo-que-mario-duran-y-nuevas-ideas-usaron-el-pes-para-campana

- Camden: Disco Digital Media. (5 de 9 de 2024). Nicaragua: UN Report Highlights Continued Human Rights Violations and Erosion of Civic and Democratic Spaces. MENA Report.

- Civicus. (8 de 4 de 2025). Monitor Tracking Civic Space. Obtenido de Civic Space: https://monitor.civicus.org/explore/expulsan-a-135-personas-presas-politicas-y-cierran-1500-osc-en-un-mes/

- Diario Co Latino. (6 de septiembre de 2025). Economista Julia Evelyn Martínez anuncia que suspenderá participación en entrevistas y debates públicos. Diario Co Latino. https://www.diariocolatino.com/economista-julia-evelyn-martinez-anuncia-que-suspendera-participacion-en-entrevistas-y-debates-publicos/

- Diario Co Latino. (6 de marzo de 2025). Proceso judicial contra Eugenio Chicas es “persecución y venganza política”. Diario Co Latino. https://www.diariocolatino.com/proceso-judicial-eugenio-chicas-persecucion-venganza-politica/

- El País. (15 de 3 de 2025). La última ofensiva de Ortega contra la prensa: el régimen bloquea el dominio .com.ni de cinco medios independientes de Nicaragua.

- El País. (14 de 3 de 2025). Vigilancia total: así funciona la estructura de espionaje y control de Ortega y Murillo en Nicaragua.

- Espinoza, C. (2025). Cámara confirma condena contra Héctor Silva por difamación y calumnia. La Prensa Gráfica. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Camara-confirma-condena-contra-Hector-Silva-por-difamacion-y-calumnia-20250204-0083.html

- Freedom House. (2021). Nicaragua – Ortega Regime Should Hold Free and Fair Elections and Reopen Civic Space for All. Washington: Freedom House.

- Freedom House. (2023). Freedom in The World 2022. Freedom HouseGarcía, J. (2024). Salvadoreños se expresan con temor sobre la política local: IUDOP. El Diario de Hoy. https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/elecciones-salvadorenos-se-expresan-con-cautela-iudop/1117291/

- Human Rights Watch (2024). El Salvador: Nuevas leyes amenazan la libertad de expresión y la privacidad. Legislación crea una agencia gubernamental con amplios poderes y limitada supervisión. 12.12.2024 https://www.hrw.org/es/news/2024/12/12/el-salvador-nuevas-leyes-amenazan-la-libertad-de-expresion-y-la-privacidad

- Human Rights Watch (2025). La Ley de Agentes Extranjeros amenaza a la sociedad civil y medios de comunicación. Nueva ley socava las libertades de expresión y de asociación. 23.05.2025. Comunicado de prensa

- Knight Center for Journalism in the Americas (2025). Asociación de periodistas salvadoreños registró 314 agresiones en lo que va de 2025. The University of Texas at Austin. https://latamjournalismreview.org/es/news/asociacion-de-periodistas-salvadorenos-registro-314-agresiones-en-lo-que-va-de-2025/

- Kooiman, J. (2003). Governing as Governance. Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, (págs. 171-194). Barcelona.

- Kooiman, J. (2003). Governing as Governance. Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, (págs. 171-194). Barcelona.

- Laclau, E. (2009). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

- Portillo, D. (2025). Dirigente de VAMOS se exilia y denuncia acoso policial. La Prensa Gráfica. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dirigente-de-Vamos-se-exilia-y-denuncia-acoso-policial-20250825-0026.html

- Sandoval, W. (2025). Mantengo mi inocencia, esto es parte de una persecución política. La Prensa Gráfica. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mantengo-mi-inocencia-esto-es-parte-de-una-persecucion-politica-afirma-Benito-Lara-tras-recibir-condena-de-28-anos-de-prision-20250930-0067.html

- Sola, J. (2021). La confusión populista: problemas conceptuales y sesgos ideológicos. Revista Internacional de Sociología, 1-7.

- Swissinfo. (28 de mayo de 2021,). Exalcalde de la capital salvadoreña Ernesto Muyshondt es condenado a 4 años de prisión. Swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/spa/exalcalde-de-la-capital-salvadore%C3%B1a-ernesto-muyshondt-es-condenado-a-4-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n/88946419

- Swissinfo. (11 de agosto de 2025). Informe sobre muertes durante régimen de excepción en El Salvador llega a la CPI. Swissinfo. https://www.swissinfo.ch/spa/informe-sobre-muertes-durante-r%C3%A9gimen-de-excepci%C3%B3n-en-el-salvador-llega-a-la-cpi/89817882

- The Inter-American Commission on Human Rights. (2023). Report on Closure of Civic Space in Nicaragua. Washington: The Inter-American Commission on Human Rights.

- Transparencia Internacional. (17 de noviembre de 2021). El Salvador: El Proyecto de ley de agentes extranjeros socava el espacio democrático de sociedad civil. Obtenido de https://www.transparency.org/es/press/el-salvador-proposed-law-undermines-civil-democratic-space

- WOLA. (23 de marzo de 2023). Reformas electorales en El Salvador allanan camino para mayor consolidación del poder. WOLA. https://www.wola.org/es/2023/03/reformas-electorales-el-salvador-consolidacion-del-poder/

[1] Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. UNAM. Estancia de Investigación / Profesor investigador. Universidad Anáhuac México

[2] Universidad Centro Americana de El Salvador

[3] Se refiere al caso del desvío de recursos provenientes de paquetes alimentarios del Programa Emergencia Sanitaria en favor de campañas electorales del partido Nuevas Ideas (Cáceres, G., & Lemus, E. 2021)

[4] El espacio cívico puede ser controlado o cooptado por un estilo jerárquico de gobernar. Minimalistamente, se refiere a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica que tienen y ejercen los distintos actores de la sociedad (Biekart, 2023).

Pingback: ¿Fin de las ONGs o nueva camada de organizaciones?